目次

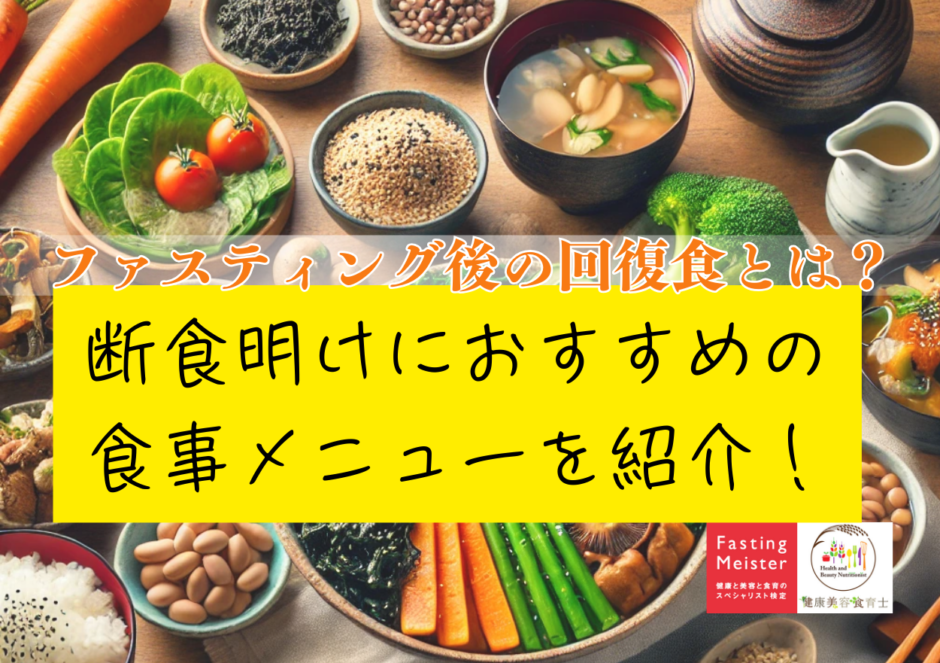

ファスティング(断食)後の食事は、ダイエットの成功とリバウンド防止に重要な役割を果たします。少し空腹を感じながらも、回復食を適切に取り入れることで、必要な栄養素をしっかり摂取しながら、消化に優しくカロリーを抑えた食事が可能になります。ファスティング後の体をスッキリ整えるためには、さまざまな食材をバランスよく取り入れ、免疫力を高めることも大切です。

この記事では、回復食の重要な理由や美味しいおすすめメニューを紹介し、バランスの取れたファスティング後の正しい食事方法を詳しく解説します。最近ファスティングを初めて試した方や、自分の目的に合わせて健康習慣を続けたい方に向けて、回復食と体のケアのポイントをお届けします。 最後までお読みいただきました方にはレシピもプレゼントいたしますので、お楽しみに。

1.ファスティング後の回復食とは?

ファスティング後の食事(回復食)は、身体が元気を取り戻すためにとても重要です。

ファスティング中、胃腸は休息をとり、消化機能がセーブされています。また、細胞も飢餓状態にあり、エネルギー(ATP:アデノシン3リン酸)の産生を抑えて省エネモードになっています。そのため、消化が良く栄養価の高い食事を選ぶことが回復期間には欠かせません。

なぜ回復食が大切なのか?

ファスティング後にいきなり普段通りの食事をすると、消化不良や体調不良を引き起こす可能性があります。回復食を通じて細胞のエネルギー産生(ATP生成)を徐々に正常化し、胃腸の負担を軽減することが重要です。

細胞代謝とATPの関係

細胞が体内エネルギーとしてつくり出す重要な物質が「ATP」です。回復食を適切に摂ることで、ATPをスムーズに生成し、細胞や胃腸が正常な機能を取り戻す手助けになります。

2. 回復期間に守るべき食事の基本ルール

ファスティング後の回復期間は、身体が元の状態へ戻る大切な時期です。この期間には、消化が良く栄養価が高いものを摂取することが重要です。

特に、ファスティング中に活性化する「オートファジー」という細胞の仕組みが回復食に大きく関わっています。オートファジーとは、細胞の自食作用とも呼ばれ、細胞内の不要で劣化した器官やタンパク質を分解・再利用する働きのことです。

ファスティングによってこのオートファジーが促進され、細胞は新しく生まれ変わる準備をしています。

そのため、回復食では以下のポイントを守りましょう。

- 少量から徐々に食事量を増やす(胃腸への負担軽減)

- 消化が良く栄養価の高い食品を摂取(お粥、野菜スープ、豆腐、発酵食品など)

- 食事回数を増やし、ゆっくりよく噛んで食べる

- 調理方法は「煮る」・「蒸す」を中心にし、油分や糖分を控える(消化に優しくする)

オートファジーで生まれ変わった細胞を健康的に維持するためにも、正しい回復食で適切な栄養素を摂取することが重要です。

3. ファスティング後におすすめの食材

ファスティング後に摂取する食材は、胃腸に負担が少なく栄養価の高いものを選ぶことが重要です。特に以下の食材が推奨されています。

- 豆腐:タンパク質が豊富で栄養価が高いことに加え、消化吸収が良く、胃腸への負担が少ない食品です。

- 味噌:麹菌が産生する酵素によりタンパク質や糖質が分解され、消化吸収が容易です。また、発酵食品として腸内環境を整える働きがあります。

- 米粉:グルテンフリーであり、小麦粉より消化が良く、胃腸への負担が軽減されます。胃腸に優しい食材として最適です。

- オメガ3系オイル:細胞膜の健康を保ち、炎症を抑える効果が期待されます。特に、植物由来の「亜麻仁油」がおすすめです(必ず遮光性のボトルのものを選びましょう。オメガ3系オイルは光で酸化してしまうからです)。

- ひじき、切干大根などの乾物:ミネラルや食物繊維が豊富で消化に優しく、代謝を促進する働きがあります。

- 玄米:ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を抑え、腸内環境の改善にも役立ちます。(ただし、白米と比べて胚芽や外皮が残っている分、消化に時間がかかり、胃腸に負担がかかる可能性があるため、玄米粥にして摂取したり、通常食に近づいた回復食3日目以降に摂取するようにしたりするとよいでしょう。)

これらの食材を回復食に取り入れることで、消化への負担を軽減し、ファスティング後の体調を効果的に整えることができます。

4.断食後のおすすめメニューと簡単レシピ

| 回復食1日目(流動食中心) | おかゆ・味噌汁・野菜スープ |

| 回復食2日目(軽い固形物を追加) | 豆腐・蒸し野菜・スムージー・腸内環境を整える発酵食品(納豆・味噌汁など) |

| 回復食3日目(通常食に近づける) | 玄米・温野菜・白身魚・青魚・オメガ3系脂肪酸を含むナッツ類・腸に優しいスープや煮物 |

回復期間に適したレシピを紹介します。

豆腐とひじきの味噌汁(消化に優しくミネラル補給)

● 材料(2人分):

1. 豆腐(絹ごし)…150g

2. 乾燥ひじき…5g

3. だし汁…400ml

4. 味噌…小さじ2

5.亜麻仁油…小さじ1

● 作り方:

1. ひじきを水で戻し、豆腐を一口サイズにカット。

2. 鍋にだし汁とひじきを入れ火にかけ、沸騰したら豆腐を加える。

3. 味噌を溶かし、仕上げにえごま油を加えて完成。

「乾燥ひじきを、ゆでこぼす(煮て煮汁を捨てる)ことで、無機ヒ素は最大で90%以上除去可能」とされています。https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0730-1.html 厚生労働省ホームページより引用

米粉を使ったおかゆ(胃腸に優しい)

● 材料(2人分):

1. 米粉…50g

2. 水…400ml

3. 塩…少々

● 作り方:

1. 鍋に米粉と水を入れ、ダマにならないようによく混ぜる。

2. 弱火でとろみがつくまでかき混ぜながら加熱。

3. 塩で味を調え、お好みで梅干しや昆布を添えて完成。

消化に優しく回復食として最適です。ぜひ試してみてください!

5. ファスティング後に避けるべき食べ物とは

ファスティング後の回復期間には、消化機能が回復途中であり、体が繊細な状態にあります。そのため、以下の食材は避けるべきとされています。

脂肪の多い食品(揚げ物、バター、ラード)

○ 高脂肪食品は消化に時間がかかり、胃腸に負担をかけるため。

○ 消化不良を引き起こし、腹痛などの不調をきたす可能性がある。

砂糖類(精製された白砂糖、甘いお菓子、清涼飲料水)

○ 急激な血糖値の上昇を引き起こし、インスリンの過剰分泌を招くため。

○ 体脂肪として蓄積されやすく、せっかくのファスティング効果が台無しになる。

グルテンを含む食品(パン、パスタ、小麦製品)

○ 小麦に含まれるグルテンは消化しにくく、腸内環境を乱す可能性がある。

○ ファスティング後の敏感な腸内環境に負担をかけるため。

加工食品や食品添加物を多く含む食品

○ 防腐剤や人工甘味料が腸内細菌に悪影響を及ぼし、腸内フローラ(腸内細菌叢)を乱す可能性がある。

○ ファスティング後は体が飲食物を吸収したがる状態にあるため、余計な添加物の影響を受けやすい。

これらの食品を避けることで、回復期間をスムーズに過ごし、ファスティングの効果を最大限に活かすことができます。

6. 回復期間はどれくらい必要?過ごし方の注意点

長さや無理なく通常の食事へ戻すための具体的な注意点を解説します。

回復期間の理想的な長さは、ファスティング期間と同じ日数、またはそれ以上が推奨されます。例えば、3日間のファスティングを行った場合は、同じく3日間の回復食期間を設けるのが理想的です。

通常食に戻すための注意点

- 胃腸に優しい食事から始める

○ 初日はお粥やスープなど、消化の良いものを中心に。

○ 徐々に発酵食品(味噌・漬物など)や植物性タンパク質(豆腐・納豆)を追加。 - 食事回数を増やし、一回の量を少なくする

○ 1回の食事量を少なめにし、1日4~5回に分けて食べる。

○ よく噛んでゆっくり食べることで消化を助ける。 - 脂肪分や糖分の多い飲食物を急に摂取しない

○ ファスティング後に高脂質・高糖質の食事を摂ると、血糖値が急上昇し、体脂肪がつきやすくなる。

○ 植物性タンパク質やビタミン・ミネラルが豊富な食材を使い、素材の味を活かした食事を心がける。 - 水分補給を怠らない

○ 断食後は水分が不足しやすいため、常温の水や白湯を積極的に飲む。

○ コーヒーやアルコールは回復期間が終わるまで控える。

これらのポイントを意識しながら、徐々に通常の食事に戻していくことで、ファスティングの効果を維持しながら健康を保つことができます。

まとめ

ファスティング後の回復食は、健康維持と美容効果を最大限に引き出すための重要な要素です。ファスティングによって促進されたオートファジー(細胞の自食作用)は、細胞の修復と老廃物の排出を助けますが、回復食を適切に摂ることでその効果を長持ちさせることができます。

特に、回復食には消化の良い食品を選び、少量からゆっくり摂取することが推奨されます。発酵食品(味噌・納豆)や植物性タンパク質(豆腐)を取り入れることで、腸内環境を整え、体の負担を軽減できます。また、血糖値の急上昇を避けるために糖質の摂取をコントロールし、玄米や米粉を活用するのが理想的です。さらに、回復食のスケジュールに合わせて運動を取り入れることで、代謝を促進し、健康的な体づくりが可能になります。

特に、やさしいストレッチや軽い筋トレを毎日の習慣にすると、ファスティング後の体の調整にぴったりです。回復期の栄養バランスを考慮しながら適切な運動を組み合わせることで、ダイエットのリバウンドを防ぎ、理想的な健康状態を保てることが期待できます。

このように、ファスティング後の食事を慎重に選ぶことで、細胞の修復をサポートし、美

容や健康維持の効果を最大限に引き出すことができます。スケジュールを意識しながら適

切な回復食と運動を組み合わせることで、健康維持の課題を解決し、新しい生活習慣に挑

戦しましょう。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

準備食と回復食3日目に召し上がれる「焼きキャベツの塩ねぎだれ」レシピ

上👆をタップしてレシピを保存!